Bierhefe – eigentlich der Bodensatz beim Bierbrauen. Jetzt haben Forscher der kalifornischen Stanford University sie modifiziert, sodass die Bierhefe die Arznei Noscapin produzieren kann. Noscapin wird bisher ausschließlich aus Opiummohn gewonnen und wird weltweit gegen Husten verwendet. Allerdings gilt es auch als ein potentielles Mittel mit Anti-Krebs-Eigenschaften.

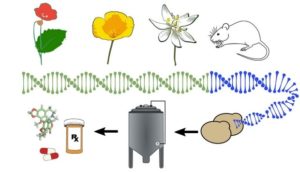

Das Forscher-Team um Christina Smolke, PhD, Professorin für Bioingenieurwesen an der Universität, veränderte die Bierhefe. Dafür nutzten die Wissenschaftler über 30 Enzymen aus Bakterien, Pflanzen und Säugetieren wie Ratten und Mohnblumen. Die Forscher optimierten die Bierhefe sozusagen. Das Ziel dabei: Aus dem einzelligen Pilz eine „effiziente Fabrik zur Herstellung des Medikaments“ zu machen. Für die industrielle Arzneimittel-Produktion konnten die Wissenschaftler noch nicht genügend Noscapin ernten. Aber: „Dies ist eine Technologie, die die Art und Weise verändern wird, wie wir essenzielle Medikamente herstellen“, ist Christina Smolke überzeugt.

Welche Vorteile bringt Noscapin aus Bierhefe?

Die einzige Quelle von Noscapin ist bislang der Opium- bzw. Schlafmohn. Um daraus die Arznei zu gewinnen, braucht es viel Zeit. Und während Noscapin harmlos ist, erfordert der Mohn selbst kostspielige Kontrollen und restriktive Vorschriften, weil er eben auch Lieferant für Opiate ist, aus denen unter anderem Opium und Heroin hergestellt werden. Als Christina Smolke 2015 erste Ergebnisse dazu veröffentlichte, gelangte sie damit weltweit in die Schlagzeilen. Denn statt der medizinischen Aspekte stand die Frage im Raum, ob die Bierhefe nicht die Drogenszene bereichern würde. Forscherin Smolke ging deshalb der Frage nach, ob die Zellen in Drogenküchen bzw. amateurhaften Labors überhaupt züchtbar wären. Ihre Antwort: Nein. Knapp drei Jahre später berichtet Smolkes Team dann im Fachblatt „PNAS“, dass ihre synthetischen Hefezellen auch Noscapin chemisch zusammenbauen können. Dass Noscapin mehr als ein Hustenstiller sein könnte, darauf deuten Studien hin, aus denen das Potenzial als Krebsmedikament hervorgeht, so die Stanford University.